瑪嘉烈醫院30多歲腫瘤科醫生 疑食物中毒猝逝 1種肉最易感染2類人高危【附5大預防方法】

患者發病4日後離世

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮見記者時指出,有關群組涉及3名瑪嘉烈醫院腫瘤科醫生。3人分別於2月4日、6日及10日發病,病徵包括發燒、腹痛、腹瀉等。其中1名醫生於4日發病、6日入院,並於7日離世。香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇指死者發病初期有屙嘔及發燒,及後出現神智不清,入院後相繼出現缺氧、血壓低情況,其後需要插喉,惜最終離世。

未發現3名患者光顧同一食肆 死因有待調查

歐家榮指除死者以外,另外2名患者感染程度較輕,其中1人的糞便樣本內檢出對產志賀毒素大腸桿菌呈陽性;另外2名患者(包括死者)檢測樣本則呈陰性。歐家榮又指暫未發現3名患者有光顧同一食肆,或進食由同一食肆或員工餐廳提供的食物,感染源頭仍有待調查。

袁國勇表示,死者身體健康、未患有長期病,形容健康成年人因感染產志賀毒素大腸桿菌而離世的情況罕見,或需透過病理解剖方有機會找出具體死因。

可引發嚴重併發症 如出血性腹瀉、溶血尿毒症

據食安中心資料,產志賀毒素大腸桿菌由一組龐大多樣的菌株組成,這些菌株產生志賀毒素。產志賀毒素大腸桿菌菌株大多能引致腹瀉,部分更能引致嚴重疾病,當中最為人熟識的是O157:H7型大腸桿菌,綜合食安中心及衞生署資料,感染產志賀毒素大腸桿菌可引致後果包括:

- 腹痛腹瀉

- 發燒嘔吐

- 出血性結腸炎(出血性腹瀉)

- 可致命的溶血尿毒症(破壞腎臟血管繼而引致腎衰竭)

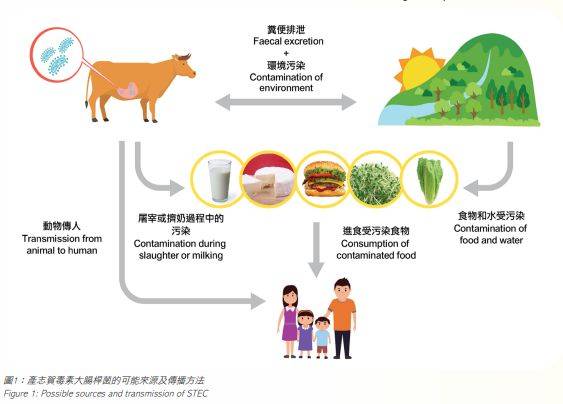

產志賀毒素大腸桿菌的常見感染來源

漢堡包的肉常與O157:H7型大腸桿菌有關,肉類表面的細菌 會被帶到碎肉的內部,當碎肉未經煮熟時便會繼續存活。除牛肉外,產志賀毒素大腸桿菌也曾引起其他食物爆發感染。

就爆發數據進行的分析發現,全球最常見的產志賀毒素大腸桿菌感染來源是牛肉,其次是農產品(蔬果)和乳製品。為應對產志賀毒素大腸桿菌的威脅,國際機構正在制定用以控制牛肉、生乳及生 乳製成的芝士、綠葉蔬菜和芽菜中產志賀毒素大腸桿菌的指引。

冷藏食物或沒有徹底煮熟

消費者應注意,並非所有冷藏食物都已徹底煮熟或可供即食,受細菌污染的配料(如香草)或會存在於冷藏食物中。儘管如此,進食冷藏食物前,足夠的熱處理能減低感染產志賀毒素大腸桿菌的風險。產志賀毒素有別於某些食源性致病細菌(如金黃葡萄球菌)在食物中產生的耐熱毒素,鮮有由產志賀毒素大腸桿菌在食物中產生,除非食物已受到嚴重污染,到了會腐壞的程度。產志賀毒素大腸桿菌若污染了冷藏食物,則在冷藏的環境下仍可存活。儘管某些冷藏食物看似已煮熟,消費者仍應查看食物包裝上的指示,了解食物在進食前是否需要翻熱或烹煮。

較常見於免治肉、未消毒奶類

衞生署指,產志賀毒素大腸桿菌感染主要由進食或飲用受污染的食物,如生或未經煮熟的免治肉類、受污染的蔬果、未經消毒的奶類製品等。該病亦可透過糞口途徑在人與人之間直接傳播。

產志賀毒素大腸桿菌感染預防方法

- 處理食物時應遵從食物安全5要點,即精明選擇(選擇安全的原材料)、保持清潔(保持雙手及用具清潔)、生熟分開(分開生熟食物)、徹底煮熟(徹底煮熟食物)及安全溫度(把食物存放於安全溫度),以預防由食物傳播的疾病。

- 處理食物或進食前、處理生的肉類或家禽後、如廁或更換尿片後和接觸動物後,都應該用梘液及清水徹底洗淨雙手。

- 進食和飲用已徹底煮熟和煮沸的食物和食水。烹煮或翻熱食物時,須確保其中心溫度達至70°C或以上並維持至少30秒。

- 避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟的食物。

- 如出現懷疑受到產志賀毒素大腸桿菌感染的腸道病徵,特別是出血性腹瀉,應立即求醫。